Les débuts d’un groupe de résistants de la vallée de l’Aisne

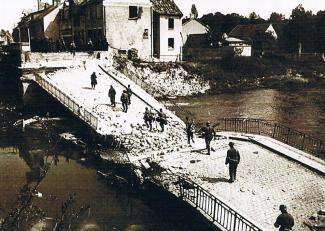

L’histoire du groupe de résistants de Neufchâtel-sur-Aisne commence au lendemain de la bataille de France de 1940, qui a sévèrement touché la commune. Tandis que la population civile a pris la route de l’exode, d’intenses affrontements ont lieu en particulier les 9 et 10 juin 1940. A l’issue des combats, Neufchâtel-sur-Aisne se retrouve sur la nouvelle ligne de démarcation, la Nordost Linie, qui délimite la zone interdite au sein de la zone occupée par l’armée allemande, tandis que les habitants regagnent leurs foyers tant bien que mal. Les armes et les munitions abandonnées sur le terrain par les combattants sont alors nombreuses, et peu à peu un noyau de résistants entreprend de les récupérer, de les remettre en état et de les camoufler. Le secrétaire du groupe, Guy Chatenet, rapportera ainsi après la guerre :

« Il n’y avait qu’à parcourir les tranchées et abris, pour y trouver, la plupart du temps, en parfait état, des fusils, des révolvers, des grenades, des fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, obusiers, etc., tous avec de nombreuses munitions. Ces armes furent aussitôt ramassées et ramenées petit à petit aux abords du village par des moyens de transport qui allaient de la brouette chargée d’herbes à la barque de l’inoffensif pêcheur. »

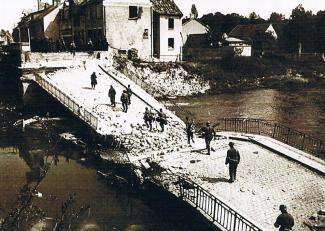

Le pont de Neufchâtel-sur-Aisne franchi par la Wehrmacht le 9 juin 1940 ©Bundesarchiv

Des dépôts d’armes et de munitions furent ainsi constitués, notamment au « Champ d’Asile » près de Neufchâtel-sur-Aisne à partir du printemps 1943, par les deux cousins Maurice Mathieu et Henri Charpentier et le père de ce dernier, Albert Charpentier, ancien combattant de 14-18. Au-delà du camouflage des armes, d’autres actions individuelles prennent corps et de l’aide est fournie aux prisonniers de guerre français évadés qui souhaitent passer la Nordost Linie, ou aux réfugiés qui, dans l’autre sens, désirent revenir chez eux. Profitant de sa fonction de secrétaire de mairie, René Bégard fournit ainsi de faux papiers aux prisonniers évadés puis plus tard aux réfractaires au Service du Travail Obligatoire, tandis qu’Albert et Henri Charpentier (père et fils) facilitent les évasions. Guy Chatenet rapportera ainsi une anecdote :

« L’entreprise chargée du déblayage des ruines de l’ancien pont, avait, certains jours, un nombre impressionnant d’ouvriers qui, après avoir traversé la frontière avec une brouette et des madriers, sous l’œil abêti de la sentinelle teutonne qui leur ouvrait obligeamment la barrière, ne repassaient pas. Une ruelle dérobée, des effets civils, une voiture si possible et le tour était joué. Des centaines de prisonniers passèrent ainsi jusqu’à 75 le même jour. »

Au fil des mois, les initiatives individuelles se muent en une volonté collective, et le groupe de 28 résistants portant le nom de « Liberté » se constitue à partir d’août 1943 sous la direction de Paul Gillant, le boulanger de Neufchâtel-sur-Aisne, secondé par Maurice Mathieu et Henri Charpentier. Quant à leur affiliation, elle n’est pas clairement établie, certaines sources avançant qu’ils faisaient partie de Ceux De La Résistance (C.D.L.R.), mais des liaisons ont également probablement été prises avec les résistants F.T.P.F de Reims qui leur ont fourni formation et matériel pour débuter.

Les actions et sabotages du groupe « Liberté »

Ayant rassemblé suffisamment d’explosifs (notamment des obus) et obtenu des pétards à retardement et des mèches lentes, le groupe « Liberté » commence son activité de sabotage le 25 août en tentant de saboter la vanne du déversoir près de la papeterie d’Evergnicourt, mais c’est un échec. Le lendemain, René Bégard, Henri Charpentier, Maurice Mathieu, Roger Warnet, Virgile Muteau, Robert Dussart et Paul Gillant réussissent leur premier sabotage : la destruction des vannes du déversoir du canal latéral de l’Aisne à Evergnicourt grâce à un obus de 155 mm amorcé d’un pétard, asséchant le canal sur 5 kilomètres durant 3 jours. Quelques jours plus tard, le 4 septembre 1943, c’est au tour des portes en aval de l’écluse de Pignicourt d’être détruites par la même équipe, renforcée de René Guibal, bloquant le même canal pendant six semaines. Le 10 octobre 1943, c’est la voie ferrée Reims-Laon qui est coupée au niveau de Loivre, Maurice Mathieu l’ayant fait exploser avec un obus de 75 mm. Le 5 novembre 1943, les écluses de Pignicourt ayant été réparées, elles sont à nouveau détruites en disposant 4 obus de 88 mm sur les portes, bloquant le trafic sur le canal durant deux mois.

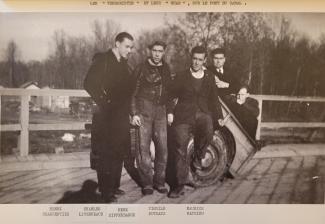

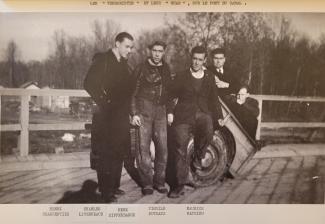

H. Charpentier, Ch. Liverneaux, R. Differdange, V. Muteau et M. Mathieu sur le pont du canal à Neufchâtel-sur-Aisne

Le 10 novembre 1943, une cuve à alcool de la sucrerie de Guignicourt est détruite à Condé-sur-Suippe par Maurice Mathieu et Charles Liverneaux grâce à un obus de 75 mm, faisant brûler des milliers de litres d’alcool. Le 13 novembre 1943, Henri Charpentier, Paul Gillant et Maurice Mathieu réussissent à détériorer les locomotives et matériels du dépôt de Guignicourt et le 22 novembre 1943, c’est du matériel de battage d’une ferme dépendant de la W.O.L. qui est détruit à Juvincourt par Virgile Muteau, Maurice Mathieu et Henri Charpentier. Deux jours plus tard, des titres d’alimentation sont dérobés par le groupe et remis au maquis de Revigny.

Le 5 décembre 1943 est un soir de doublé pour le groupe « Liberté » : la voie ferrée reliant Reims à Laon est à nouveau coupée au niveau d’Aguilcourt, et l’écluse de Condé-sur-Suippe, sur leur route, est partiellement détruite avec quelques explosifs. Mais les portes des écluses étant régulièrement réparées, les résistants du groupe « Liberté » décident finalement de saboter les deux siphons permettant à La Retourne de passer sous le canal à Neufchâtel-sur-Aisne le 21 décembre 1943 : deux obus de 155 mm montés sur radeaux y sont poussés, causant une brèche dans la digue du canal, qui sera asséché sur cinq kilomètres pendant trois mois.

Outre les sabotages sur les écluses et les péniches du canal devenus leur spécialité, les membres du groupe de résistance « Liberté » participeront également à la destruction de lignes téléphoniques sur l’aérodrome de Juvincourt mais aussi sur les lignes haute tension entre Reims et La Neuvillette. Ils imprimeront et diffuseront aussi des tracts de propagande, continuant aussi à fabriquer de faux papiers et titres de rationnement pour les prisonniers évadés et réfractaires du STO.

L’arrestation du groupe « Liberté »

Traqués par la Sipo-SD et la Feldgendarmerie de Saint-Quentin, le groupe de résistance « Liberté » voit cependant l’étau de la répression allemande se resserrer sur lui durant l’hiver 1944. La sûreté du groupe est compromise le 19 février 1944 avec l’arrestation de leur chef, Paul Gillant, qui est conduit à la prison de Saint-Quentin. La suspicion fût depuis jetée sur lui, même si rien ne permet encore à ce jour de savoir s’il révéla les noms de ses camarades lors de son interrogatoire. Le groupe subit d’ailleurs une autre perte le même jour : vers 15h45, alors qu’il remet en état des armes et prépare des explosifs en vue des prochains sabotages, Maurice Mathieu est mortellement touché par l’explosion d’un obus de 75 mm dans la cave du « Champ d’Asile » où le dépôt est entreposé. Son père, André Mathieu, ramena alors le corps chez lui, le lava et prévint la gendarmerie de la mort accidentelle de son fils tandis que les autres membres du groupe déménageaient les armes et les munitions dans d'autres cachettes, dont un caveau du cimetière.

Est-ce que ces deux évènements attirèrent l’attention des autorités d’occupation allemande ? Sans doute, car le 24 février, le lendemain de l’inhumation de Maurice Mathieu, une trentaine de soldats et feldgendarmes, accompagnés de policiers allemands en civil, cernent Neufchâtel-sur-Aisne et 26 membres du groupe sont arrêtés au cours de cette rafle.

Les déportés du groupe de Neufchâtel-sur-Aisne

Conduits à Saint-Quentin pour interrogatoire, les résistants de Neufchâtel-sur-Aisne sont rapidement séparés et dès le 30 mars 1944, neuf d’entre eux sont emmenés au camp de Royallieu à Compiègne : huit de ces résistants seront déportés vers le camp d’Auschwitz le 27 avril 1944. Après quatre jours et trois nuits de voyage, à cent par wagons à bestiaux, ils arrivèrent au camp d’Auschwitz où ils furent immatriculés dès leur arrivée. D’abord parqués à même le sol dans deux baraques du camp Canada de Birkenau, tout près du complexe chambre à gaz-crématoire IV, ils furent tatoués sur l'avant-bras gauche puis transférés après désinfection au camp BIIb de Birkenau au bout de quelques jours. Le 12 mai 1944, un train les emmènera à 60 par wagon vers le camp de Buchenwald où ils arriveront le 14 mai au matin et seront répartis dans différents camps et kommandos par la suite. Ils s’appelaient :

- Eugène FOUQUET, né le 30 décembre 1907 à Bourganeuf (Creuse), affecté au camp de Flossenbürg, il décédera le 1er février 1945 à Lengenfeld.

- Albert GEORGES, né le 4 octobre 1893 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), affecté au camp de Dachau où il décèdera en avril 1945.

- René MATHIEU, né le 21 décembre 1895 à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne), restera affecté au camp de Buchenwald où il décèdera le 27 juillet 1944.

- André MATHIEU, né le 20 mars 1891 à Charleville (Ardennes), restera affecté au camp de Buchenwald où il sera libéré le 30 avril 1945.

- Serge SEVRAIN, né le 13 janvier 1922 à Dormans (Marne), affecté au camp de Flossenbürg, il décédera à Hersbruck le 12 novembre 1944.

- Roger SAINGERY, né le 2 janvier 1900 à Flaignes-les-Oliviers (Ardennes), affecté au camp de Flossenbürg, il décédera à Hersbruck le 16 septembre 1944.

- Fernand WARNET, né le 20 octobre 1902 à Reims (Marne), restera affecté au camp de Buchenwald où il décèdera le 28 août 1944.

- Roger WARNET, né le 12 avril 1926 à Isles-sur-Suippe (Marne), affecté au camp de Flossenbürg où il décèdera le 13 février 1945.

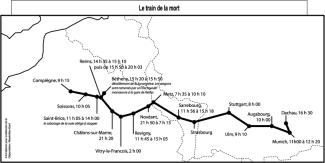

Le neuvième membre du groupe « Liberté » envoyé au camp de Compiègne-Royallieu, Albert Charpentier, né le 22 juin 1891 à Evergnicourt (Aisne), père de Henri et Pol Charpentier, ne partira pas avec le premier convoi, car en instance de révision de procès. Déporté le 2 juillet 1944, il fait ainsi partie des 2 152 hommes qui montèrent à bord du train n° 7 909 en gare de Compiègne à destination du camp de Dachau. Il laissera à son retour un témoignage poignant sur sa déportation, qui permet de mieux en saisir l’horreur :

« Il est impossible de s'asseoir, encore plus de s'étendre. D'ailleurs nous n'avons guère le temps de réaliser tout le tragique de notre situation. Des S.S. sont en effet montés dans les wagons et brutes déchaînées, se fraient à coups de matraque, un chemin parmi nous, pour procéder à une nouvelle fouille et vérifier, une nouvelle fois, la solidité des barreaux et des barbelés, qui ornent sur l'extérieur, les deux étroites ouvertures du wagon. Les portes sont ensuite fermées et solidement verrouillées. […] Le convoi s'ébranle vers dix heures. Et tout de suite la vie devient intenable à l'intérieur de l’étroit caisson où nous sommes enfournés à 120. L'air est de plus en plus lourd et devient rapidement irrespirable. A l'extérieur, il fait un temps orageux. Un soleil de plomb ne tarde pas à surchauffer la toiture et à augmenter notre malaise. »

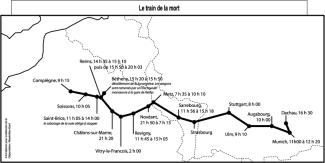

Le trajet du "Train de la mort" du 2 juillet 1944

Entassés dans 22 wagons roulant sous un soleil de plomb, ces hommes durent faire face à la chaleur, au manque d’eau, à l’asphyxie, et on estime que 519 d’entre eux moururent durant le trajet, faisant de ce convoi – le plus important ayant jamais quitté Compiègne – le « Train de la mort » comme on le surnomma. Arrivé dans une gare près de Munich le 5 juillet, Albert Charpentier se souvient alors :

« Pour nous prouver qu'ici, nous n'étions plus des êtres humains, ce furent les chiens qui vinrent nous chercher. Les S.S. ouvrirent les portes des wagons et nous nous laissâmes tomber sur les quais. Mais déjà les énormes chiens féroces nous obligeaient à nous relever à coups de crocs. Sur les quais, nous sommes immédiatement encadrés de S.S. et de chiens plus féroces les uns que les autres. On nous compte en nous alignant par rangs de dix, puis notre misérable cortège se dirige vers la sortie. »

Forcés de marcher sous la pluie jusqu'au camp de Dachau, beaucoup, épuisés, tombent et sont battus. Une fois au camp, ses camarades d’infortune et lui subissent des conditions de vie atroces. Rasés, désinfectés avec des produits brûlants et vêtus de haillons, ils sont logés dans des blocks surpeuplés et insalubres, où la vermine et les maladies sont omniprésentes, et où la nourriture est insuffisante et immangeable. Tout au long de son témoignage, il décrira les appels interminables sous la pluie, les travaux forcés épuisants et les brutalités constantes des SS et des kapos (détenus chargés de surveiller les autres prisonniers), mais aussi le typhus, la dysenterie, la peur de rejoindre l’infirmerie de Dachau car les déportés malades ou trop faibles étaient condamnés à être tôt ou tard envoyés dans les chambres à gaz et le crématoire. Vivant dans la misère humaine et la crainte constante de la mort, Albert Charpentier et ses camarades garderont malgré tout l'espoir de survivre et de revoir leurs familles et le 29 avril 1945, la Libération vint enfin :

« Nous attendions, fiévreux, impatients, surexcités, mais personne n'osait sortir des blocks. Soudain, un soldat vêtu d'un uniforme kaki, une mitraillette au bras, déboucha à l'extrémité de l'allée centrale et s'avança, lentement, tranquillement. En même temps, de partout, des centaines de soldats affluaient. L'armée libératrice était là. Nous étions sauvés. Alors ce ne fut qu'un cri répété dans toutes les langues : "Les Américains ! Les Américains !". En un clin d'œil, portes et fenêtres volèrent en éclats ; les barbelés furent arrachés. En un instant, nous étions tous dehors, hurlant, criant, pleurant. Ceux qui, quelques minutes auparavant, geignaient encore sur leurs grabats, essayaient maintenant de se lever, pour saluer leurs sauveurs et profiter des premières bouffées d’air libre. »

Dans les jours qui suivirent, les déportés attendirent dans des conditions de vie toujours précaires d’être rapatriés, et grâce à la doctoresse Desormeaux, Albert Charpentier pu être rapidement rapatrié en autocar avec d’autres déportés de la région de Reims, où il retrouva sa femme et ses enfants.

Le procès de la banque Journel

Plaque sur l'immeuble de la banque Journel, au 27 rue d'Isle à Saint-Quentin

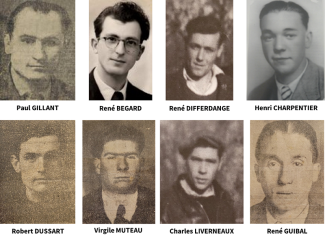

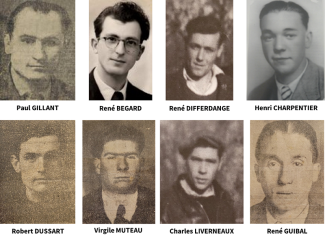

Quant aux autres résistants du groupe « Liberté » de Neufchâtel-sur-Aisne arrêtés le 24 février 1944, ceux identifiés comme les chefs ou les plus actifs dans les sabotages sont traduits les 6 et 7 avril 1944 devant le tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur 602 de Saint-Quentin, réuni au n° 27 de la rue d’Isle, dans les locaux de la banque Journel. Le 6 avril dans la matinée, parmi 30 prisonniers accusés, huit résistants du groupe « Liberté » sont amenés en camions, menottés et recouverts de cagoules, et pénètrent dans le bâtiment. Aux côtés de Francs-Tireurs et Partisans Français (F.T.P.F.) de Fresnoy-le-Grand, Croix-Fonsommes, Etaves-et-Bocquiaux, de Busigny, de Beautor et de Thiérache, ces huit résistants sont condamnés à mort après une parodie de procès, les cercueils ayant déjà été commandés :

- René BÉGARD, né le 16 mars 1919 à Vitry-le-François (Marne). Secrétaire de mairie à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne).

- Paul GILLANT, né le 10 mars 1910 à Fleury-sur-Aire (Meuse). Boulanger à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne).

- Henri CHARPENTIER, né le 26 juin 1924 à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne). Quincailler à Neufchâtel-sur-Aisne.

- René DIFFERDANGE, né le 21 août 1912 à Brienne-sur-Aisne (Ardennes), ouvrier agricole à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne).

- Robert DUSSART, né le 11 mars 1913 à Bézu-Saint-Germain (Aisne) et domicilié à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne).

- René GUIBAL, né le 16 juin 1915 à Paris (20e arr.), manouvrier à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne).

- Charles LIVERNEAUX, né le 16 août 1914 à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne), manouvrier à Neufchâtel-sur-Aisne.

- Virgile MUTEAU, né le 17 août 1921 à Écly (Ardennes), ouvrier agricole à Neufchâtel-sur-Aisne (Aisne).

Les résistants du groupe "Liberté" condamnés à mort

Le détail du procès n’est à ce jour pas encore connu, si ce n’est le verdict : les accusés sont condamnés pour « actes de franc-tireur, attentats et sabotages de voies ferrées » après deux jours d’audiences. Immédiatement ramenés à l’« Hôtel des 4 boules », les condamnés n’ont alors que quelques heures devant eux. Certains écrivent à la hâte quelques mots sur des morceaux de papier cachés dans les plis de leurs pantalons ou de leurs chemises avant de jeter leur linge à leurs gardiens pour qu’il soit remis à leur famille. Ainsi Henri Charpentier laissera dans l’ourlet d’une de ses manches de chemise le mot suivant :

« Ma chère Maman, frères et soeurs,

C’est le dernier mot que je vous envoie ; nous avons passé devant le tribunal ce matin : Gillant, Bégard, Dussart, Guibald, Virgile [Muteau], Differdange, Liverneau. Soyez courageux et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

Voici le verdict : le tribunal prononce pour chacun de nous la peine de mort.

J’ai été très courageux. Vous pouvez être fiers de moi. Je n’ai pas peur de mourir. Nous avons demandé le recours en grâce. Maintenant il n’y a plus qu’à attendre. On ne sera peut-être pas fusillé.

Prévenez Pol, je suis en cellule avec Bégard, il y a un mot pour sa femme.

Surtout que Maman soit courageuse ; qu’elle pense aux deux petits et qu’elle soit fière d’avoir un fils qui va peut-être mourir pour la France.

Je n’ai fait que mon devoir, je ne regrette rien. J’ai bien pensé à vous ces jours derniers, ainsi qu’à Papa. Savez-vous où il se trouve ?

Vous embrasserez bien Pol et Denise pour moi, ainsi que toute la famille. Je revois encore les bons moments que nous avons passés ensemble. J’ai bien fait d’en profiter, enfin tout n’est peut-être pas perdu et courage.

Je te quitte ma chère Maman en t’embrassant bien tendrement et pardonne-moi les fautes que j’ai commises, car si j’avais su, j’aurais été plus gentil avec toi, et vous, mes chères sœurs, je vous embrasse pour la dernière fois et promettez-moi d’être gentilles avec Maman. Embrassez bien surtout mes deux petits frères que j’aime tant.

Adieu chers tous, Courage !

Henri ».

Quelques heures avant l’exécution, un prêtre passera parmi eux pour les confesser et on les autorisera ensuite à écrire une dernière lettre à leur famille, mais celles-ci seront censurées pour la plupart.

Les fusillés de la Sentinelle

Le samedi 8 avril 1944, alors que le jour n’est pas encore levé, il reste 17 résistants du groupe « Liberté » de Neufchâtel-sur-Aisne dans la prison de Saint-Quentin. Huit sont libérés après qu’on leur eut fait jurer sur l’honneur de ne jamais porter atteinte à l’armée allemande, aucune charge grave n’ayant pu être retenue contre eux :

- Louis CHATENET

- Louis DAUMAL

- Gaston HENRY

- Fernand LELARGE

- André LOEFFLER

- Emile PARIS

- Georges SABOURET

- Vasso STOIKOVITCH

Un seul, Guy Chatenet, sera maintenu en détention à la prison de Saint-Quentin et devra attendre le 27 août 1944 et la libération de la ville pour être libéré.

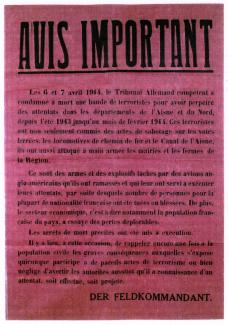

Pendant ce temps, les huit autres membres du groupe condamnés à mort la veille sont emmenés à bord d’un camion et prennent les boulevards jusqu’à la route de Cambrai. Arrivés au champ de tir de La Sentinelle ils sont descendus devant les talus, tandis qu’un second camion chargé des cercueils pénètre à son tour sur le site. Un bandeau est alors proposé aux 27 résistants condamnés à morts. D’après le récit paru dans la presse en 1944 de Pol Charpentier (frère d’Henri), il semble que la plupart des condamnés aient refusé d’en porter un. Puis les exécutions eurent lieu, quelques condamnés se voyant achevés d’une balle de revolver avant d’être tous placés dans les cercueils. Emmenés au cimetière du Nord, ils furent placés dans une fosse tandis que l’abbé Briodin, curé de Remicourt, récitait une dernière prière pour eux. Dans la journée, une affiche rouge était placardée sur les murs de Saint-Quentin, comme une mise en garde à la population et une tentative de dénonciation des « crimes » commis par ces résistants :

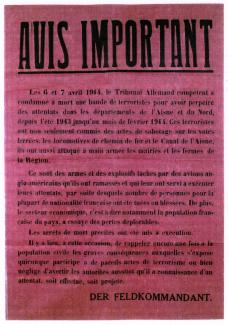

L'affiche rouge de Saint-Quentin ©Archives du Musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier

« AVIS IMPORTANT

Les 6 et 7 avril 1944, le Tribunal Allemand compétent a condamné à mort une bande de terroristes pour avoir perpétré des attentats dans les départements de l’Aisne et du Nord, depuis l’été 1943 jusqu’au mois de février 1944. Ces terroristes ont non seulement commis des actes de sabotage sur les voies ferrées, les locomotives de chemin de fer et le Canal de l’Aisne, ils ont aussi attaqué à main armée les mairies et les fermes de la Région.

Ce sont des armes et des explosifs lâchés par des avions anglo-américains qu’ils ont ramassés et qui leur ont servi à exécuter leurs attentats, par suite desquels nombre de personnes pour la plupart de nationalité française ont été tuées ou blessées. De plus, le secteur économique, c’est-à-dire notamment la population française du pays, a essuyé des pertes déplorables.

Les arrêts de mort précités ont été mis à exécution.

Il y a lieu, à cette occasion, de rappeler encore une fois à la population civile les graves conséquences auxquelles s’expose quiconque participe à de pareils actes de terrorisme ou bien néglige d’avertir les autorités aussitôt qu’il a connaissance d’un attentat, soit effectué, soit projeté.

Der Feldkommandant. »

D’après le récit de Pol Charpentier paru dans L’Aisne Nouvelle à la fin de l’année 1944, des milliers de personnes défilèrent devant la fosse recouverte d’un tertre de terre dans les jours qui suivirent, pour y déposer des fleurs. Craignant que ces hommages se muent en manifestation patriotique, il fut ordonné la fermeture du cimetière jusqu’au mardi 11 avril. Au mois de mai 1944, les autorités allemandes autorisèrent cependant les familles à exhumer les corps de leurs proches et à les ramener dans leurs communes.

La mémoire des résistants de Neufchâtel

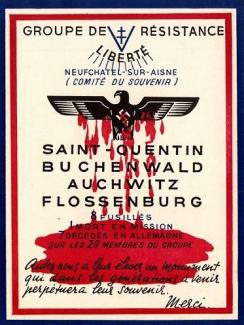

A l’issue du conflit, des 26 membres du groupe « Liberté » arrêtés le 24 février 1944, 9 avaient été libérés de prison dont un à la Libération, 8 avaient été fusillés et 9 déportés. Seuls Albert Charpentier et son beau-frère André Mathieu revinrent vivants des camps, mais marqués par les souffrances de leur déportation, André mourut en 1955 et Albert en 1971.

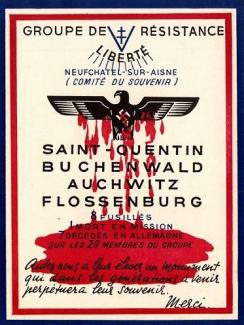

Affiche du Comité du Souvenir du Groupe Liberté ©Arch. dép. Aisne E-dépôt 479 Liberté

Le monument à la mémoire des morts du groupe de résistance de Neufchâtel-sur-Aisne

Après la guerre, un Comité du Souvenir se constitue afin qu’un monument soit érigé à la mémoire des morts du groupe de résistance de Neufchâtel-sur-Aisne. C’est le sculpteur rémois Edouard Sediey (1883-1951), connu dans la région pour avoir sculpté le fronton de la bibliothèque Carnegie et la façade de l’hôtel de la Mutualité à Reims, ou encore les sculptures de l’église de Mont-Notre-Dame, qui est retenu pour sa réalisation.

Le monument, inauguré le 21 septembre 1947, représente six hommes dont deux déjà à terre, veillés par une allégorie féminine de la France. Sur le coté gauche semble être évoqués les fusillés du 8 avril 1944 à La Sentinelle, faisant face au peloton d’exécution, tandis que l’un d’entre eux est déjà au sol. Quant au côté droit, il semble vouloir évoquer la souffrance et l’épuisement des morts en déportation.

Chaque année, une cérémonie du souvenir a lieu à la date du 8 avril ainsi qu’au jour de la Libération de la commune, le 29 août, pour perpétuer leur souvenir et honorer leur mémoire.