Une armée impériale en plein repli face aux armées alliées

À partir de l’été 1918, la situation militaire de l’Allemagne sur le front occidental se dégrade jour après jour sous l’effet de la supériorité des forces alliées, et le repli de l’armée allemande s’amorce peu à peu sur une grande partie du front occidental. Partout les Empires centraux sont en train de céder face aux Alliés : le 30 octobre, l’Empire ottoman signe un armistice avec les Alliés, suivi le 3 novembre par l’Autriche-Hongrie. Malgré plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir la paix, le nouveau chancelier Maximilien de Bade (1867-1929) se voit finalement contraint de solliciter un armistice avant que le territoire allemand, déjà au bord de la révolution, ne soit lui-même envahi par les Alliés.

Après avoir envoyé plusieurs messages au président américain Woodrow Wilson, une réponse permettant de croire en un armistice finit par arriver le 5 novembre en début d’après-midi : le secrétaire d’État américain Robert Lansing remet en effet à l’ambassadeur de Suisse un message sans équivoque : le maréchal Ferdinand Foch est autorisé par le gouvernement des États-Unis et par les gouvernements alliés à recevoir les représentants du gouvernement allemand, et à leur communiquer les conditions d’un armistice.

Afin de négocier rapidement les conditions d’un armistice « dans l’intérêt de l’humanité », une délégation avec pouvoir de négociation est constituée par le gouvernement allemand à Berlin le 6 novembre 1918 en fin d’après-midi. Celle-ci se compose de Matthias Erzberger (1875-1921), secrétaire d’État du général Detlof Von Winterfeldt (1867-1940), représentant l’état-major, du comte Alfred von Oberndorff (1870-1963), délégué du ministère des Affaires étrangères, du capitaine de vaisseau Ernst Vanselow (1865-1940), représentant la Marine, du Rittmeister-interprète Paul von Helldorff, du capitaine Geyer et du docteur Blauert.

Le général Von Winterfeldt dans les rues de Spa en 1918 ©Le Miroir

©Le Miroir

Dans la nuit du 6 au 7 novembre, le maréchal Foch est informé par radio de la composition de la délégation allemande et de sa venue. L’état-major de la 1ère armée française est alors immédiatement averti du prochain passage de cette délégation, et de la suspension d’armes nécessaire pour la laisser passer.

Matthias Erzberger ©Deutsches Historisches Museum

©Deutsches Historisches Museum

Pendant ce temps, les membres de la délégation allemande quittent Berlin pour rejoindre l’Oberste Heeresleitung (OHL), le quartier-général de l’armée allemande à Spa, en Belgique, le 6 novembre 1918, d’où ils partent le lendemain vers le front. Matthias Erzberger rapporte alors dans ses souvenirs de guerre :

« Après un bref déjeuner, nous partîmes de Spa vers midi, à bord de cinq automobiles. Le trajet fut lent, entravé par le flot des troupes allemandes en retraite. À la tombée de la nuit, nous atteignîmes Chimay, vers six heures. Le général allemand me fit dire qu’il m’était impossible de poursuivre ce soir-là, car les routes, pour protéger la retraite de l’armée, avaient été obstruées par des arbres abattus. J’insistai pourtant pour continuer mon voyage… »

L’arrivée des plénipotentiaires allemands

Le 7 novembre 1918, les troupes françaises qui occupent le secteur de La Capelle sont celles de la 166e division d’infanterie. Elles font face aux troupes allemandes qui se replient peu à peu, couvertes par des groupes de mitrailleuses destinées à ralentir l’avance des Français. À 6h00 du matin, l’état-major de la 1ère armée ayant été informé de l’arrivée prochaine de la délégation allemande, ordre est donné au 171e régiment d’infanterie de s’arrêter sur la route nationale n° 2 de La Capelle à Vervins, pour y laisser passer des parlementaires allemands à 8h30 :

« Vers huit heures, une auto transportant des plénipotentiaires allemands se présentera sur la route de La Capelle. Les traiter avec tous les égards. Cessez-le-feu. »

Toutefois, à 10h00, aucune délégation n’est encore passée et quatre soldats allemands sans armes sont même capturés vers 14h45, déclarant que l’armistice est signé depuis 13h30 et qu’ils ont reçu l’ordre de cessez-le-feu. Cette information est rapidement confirmée par un officier de cavalerie allemand, le lieutenant von Jacobi, qui arrive peu après, portant un brassard blanc au bras. Bien informé, ce dernier leur apprend qu’en raison du mauvais état des routes, la délégation allemande aura cependant du retard et n’arrivera probablement que vers 17h00. Avec l’autorisation du capitaine Marius Lhuillier, commandant le 1er bataillon du 171e RI, il regagne ensuite les lignes allemandes tandis que l’attente reprend pour les hommes sur le front.

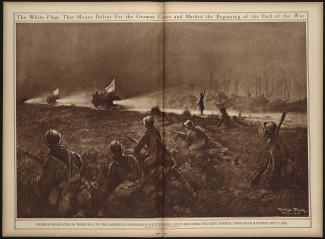

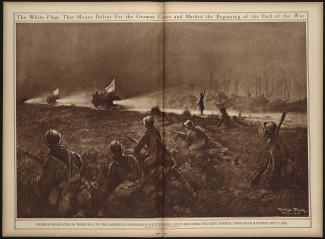

En fin de journée, les officiers français apprennent de leur état-major que les représentants allemands ne franchiront finalement les lignes qu’entre 20h00 et 22h00. A 20h10, après avoir attendu ce moment toute la journée, les hommes de la 3e compagnie du 171e régiment d’infanterie, installés à cheval sur le chemin allant de La Capelle à Haudroy, distinguent au loin les phares de cinq automobiles Mercedes dans la nuit naissante. Le caporal Sandoz avertit immédiatement le capitaine Marius Lhuillier, et à mesure que les voitures s’approchent, les hommes peuvent distinguer un grand drapeau blanc flottant sur le premier véhicule, et peuvent entendre le trompette Arthur Zobrowski, du 2e régiment de Uhlans, sonner le cessez-le-feu pour les troupes allemandes depuis le marchepied de la voiture.

Georges Scott (1873-1943), L’arrivée des plénipotentiaires allemands à Haudroy ©The Library of Congress

©The Library of Congress

Il est 20h20 quand le capitaine Lhuillier, accompagné du lieutenant Hengy, leur fait alors signe de s’arrêter, tandis que le lieutenant Von Jacobi, revenu à bord de la première voiture, invite le général de Winterfeldt à descendre de la seconde voiture, et à se présenter :

« Mon commandant, je m’excuse d’être en retard, les routes mauvaises en sont cause, puis-je faire les présentations ? »

« Non mon Général, répond le capitaine Lhuillier, je n’ai pas qualité pour vous recevoir officiellement, veuillez remonter en voiture, je vous prie et me suivre. Je vais vous conduire au commandant des avant-postes. »

Le capitaine Lhuillier monte sur le marchepied gauche de la première automobile, et le caporal-clairon Pierre Sellier du 1er bataillon du 171e RI prend la place du trompette Zobrowski sur le marchepied droit. Durant tout le parcours qui conduit le cortège des plénipotentiaires vers La Capelle, ce dernier fait résonner le cessez-le-feu, le garde-à-vous puis les refrains des unités de la 166e DI (171e RI, 19e et 26e BCP) afin qu’elles leur laissent libre le passage sans qu’un coup de feu soit tiré.

L’unteroffizier Arthur Zobrowski ©Arch. dép. Territoire de Belfort

©Arch. dép. Territoire de Belfort

Arrivés au croisement de la route nationale n° 2 et de la route venant de Buironfosse, les voitures effectuent un arrêt auprès du commandant Ducornez du 19e BCP, commandant des avant-postes, avant de reprendre leur route, escortées par le lieutenant-colonel Marquet du 171e RI. Ensemble ils arrivent à la villa Pasques où ils sont reçus par le commandant de Bourbon Busset, chef du 2e bureau de l’état-major de la 1ère armée. C’est alors que deux des voitures allemandes sont renvoyées avec leurs occupants, les plénipotentiaires étant désormais pris en charge par l’armée française pour être conduits auprès du maréchal Foch, sans que l’endroit où on les emmène soit révélé.

Le caporal-clairon Sellier

Le caporal-clairon Pierre Sellier le 7 novembre 1938 ©Arch. dép. Territoire de Belfort

©Arch. dép. Territoire de Belfort

Natif de Beaucourt dans le Territoire de Belfort, Pierre Sellier (1892-1949) fut soldat puis clairon au sein du 171e RI à partir de 1915, puis nommé caporal en 1918, et reçut plusieurs blessures durant la guerre. Démobilisé, il devient célèbre pour avoir été « le clairon de l’armistice » et reçoit de nombreuses sollicitations, notamment pour faire une tournée aux États-Unis. Les Américains lui proposent même de racheter son clairon, mais il préfère en faire don au Musée de l’Armée en 1925, où il est toujours conservé. Depuis cette date et jusqu’à sa mort, c’est avec un clairon offert par la maison Couesnon, désormais conservé aux Collections départementales de l’Aisne, qu’il viendra chaque année lors des cérémonies à la Pierre d’Haudroy, pour entonner la sonnerie du cessez-le-feu. Depuis 2008, le collège de La Capelle porte son nom.

Les négociations de l’armistice

Pour les parlementaires allemands, la route vers l’armistice est encore longue : partis de la villa Pasques à 22h00, ils sont amenés dans des voitures françaises jusqu’à Homblières au quartier-général du général Debeney, commandant la 1ère armée, où un dîner leur est servi dès leur arrivée, vers 0h30. Au dessert, le général Debeney en personne entre dans la pièce et leur déclare qu’il a reçu l’ordre du maréchal Foch de les conduire à son état-major. Ils sont donc conduits jusqu’en gare de Tergnier où ils arrivent vers 3h00 au milieu d’une ville ruinée. Aujourd’hui un monument rappelle l’endroit où ils montèrent à bord du train spécial composé de wagons-lits et d’un wagon-restaurant, avant d’être dirigés vers Compiègne aux alentours de 3h45. Ce train est en lui-même un symbole, puisque certaines sources avancent qu’il s’agit d’anciens wagons-salons du train impérial de Napoléon III, le vaincu de la précédente guerre.

Le monument des plénipotentiaires à Tergnier ©Région Hauts-de-France - Inventaire général

©Région Hauts-de-France - Inventaire général

Le 8 novembre à 5h30, leur train ralentit puis s’arrête dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. Sur une voie parallèle se trouve le train de commandement du maréchal Foch, et un cheminement en caillebotis de bois permet de s’y rendre dans la boue. Ils sont reçus à 9h00 par le maréchal Foch, le général Maxime Weygand, le commandant Riedinger, le capitaine Jean de Mierry, le capitaine Boutal et le lieutenant Paul Laperche (interprète) pour la délégation française. Les Alliés sont quant à eux représentés par l’amiral Sir Rosslyn Wemyss, premier lord de l’Amirauté britannique, accompagné du contre-amiral Georges Hope, du capitaine de vaisseau Mariott et du Commander Walter Bagot (interprète).

L’entrevue est devenue célèbre pour la froideur des échanges et la formulation particulière des échanges auxquels tenait le maréchal Foch, et qui ont été rapportés par le général Mordacq. En effet, à la demande de Matthias Erzberger de connaître les propositions des Alliés en vue d’arriver à un armistice, le maréchal Foch répond qu’il n’a aucune proposition à faire, à la grande surprise de la délégation allemande, à qui il déclare sèchement qu’il n’est autorisé à leur faire connaître ces conditions que si la délégation demande l’armistice. Ce n’est qu’après la réponse positive de Matthias Erzberger que les clauses de l’armistice leurs sont communiquées, mettant l’Empire allemand dans la position de vaincu, situation renforcée par la dureté des conditions.

Tableau représentant la signature de l’armistice dans le wagon-salon du maréchal Foch ©RMN-Grand Palais

©RMN-Grand Palais

Membre de la mission allemande, le Rittmeister Paul Von Helldorf, interprète, est chargé de porter les conditions d’armistice à Spa en Belgique, auprès du haut commandement allemand. Dirigé à nouveau vers La Capelle, c’est accompagné du chasseur-clairon Philippe Roux du 19e BCP, du commandant de Bourbon Busset et du lieutenant de Kerarmel du 19e BCP, qu’il tente de traverser le front. Après plusieurs tentatives infructueuses dans la soirée du 8 novembre, le Rittmeister Von Helldrof prend place à bord d’une des Mercedes laissées à la villa Pasques le soir du 7 novembre.

Accompagné du clairon Georges Labrosse pour sonner le cessez-le-feu, il tente à nouveau de traverser la ligne de front le 9 novembre dans la matinée, puis réussit à franchir l’Helpe dont les ponts ont été détruits, et arrive à Trélon à 14h15. Vers 18h00 il arrive enfin à Spa, mais la situation a changé en Allemagne : l’empereur Guillaume II a abdiqué devant l’impasse politique et militaire de son pays, et c’est le nouveau gouvernement constitué par Friedrich Ebert dans la nuit du 9 au 10 novembre qui reçoit les conditions d’armistice à Berlin.

A 19h00, le 10 novembre 1918, un message est envoyé par le gouvernement allemand aux plénipotentiaires : les conditions de l’armistice sont acceptées. Après d’ultimes tentatives pour les adoucir, certaines concessions leur étant accordées, les plénipotentiaires signent l’armistice le 11 novembre à 5h00 du matin, les hostilités devant être suspendues pour 11h00. Depuis, le lieu où le cessez-le-feu fut sonné afin de laisser passer les plénipotentiaires allemands est entré dans l’Histoire.

Un monument et une cérémonie historique

Peu de temps après la fin du conflit, les autorités locales et les associations d’anciens combattants prennent conscience de l’importance de marquer par un

La Pierre d’Haudroy ©Coll. dép. Aisne, Coll. Pierre Sellier

©Coll. dép. Aisne, Coll. Pierre Sellier

monument l’endroit où la fin de la guerre commença à se profiler pour des millions d’hommes. L’endroit choisi, nommé plus tard la « Pierre d’Haudroy », se situe sur la commune de La Flamengrie, dans le hameau d’Haudroy. Quant au projet, il doit beaucoup aux efforts d’André Daublain, avec le soutien de l’Union nationale des Combattants et du Comité d’Anciens combattants 1914-1918 de la Pierre d’Haudroy qu’il préside. Une souscription publique est réalisée, et grâce aux financements rassemblés, elle permet d’aboutir à cette création monumentale en granit des Vosges où deux mains sortent tenant un glaive, derrière lequel est inscrit sur fond rouge :

1918

7 novembre, 20 heures 20

Ici triompha la ténacité du Poilu

Inaugurée le 8 novembre 1925 sous la présidence du général Debeney, la Pierre d’Haudroy devient rapidement un lieu incontournable des commémorations de la Grande Guerre, rassemblant des centaines de personnes chaque dimanche du mois de novembre le plus proche du 8 novembre.

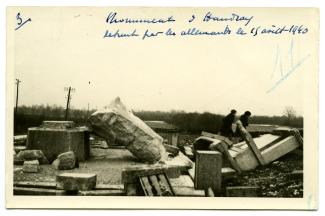

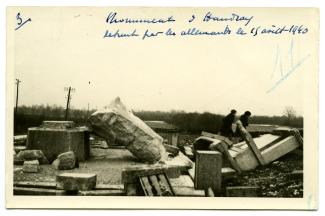

Véritable symbole de la victoire sur les armées allemandes et de l’humiliation de la défaite de 1918, la Pierre d’Haudroy fait malheureusement partie des nombreux monuments qui sont la cible de la haine de l’occupant nazi en 1940. Tout comme le monument d’Homblières et le mausolée Joost Van Vollenhoven à Montgobert dans l’Aisne, la Pierre d’Haudroy est détruite le 14 août 1940, et la clairière de l’armistice subit aussi le même sort.

La Pierre d’Haudroy détruite le 14 août 1940 ©Arch. dép. Aisne 4M301

©Arch. dép. Aisne 4M301

André Daublain lors de la remise de la légion d’honneur à Pierre Sellier le 18 février 1926 aux Invalides ©BNF Gallica Agence Rol

©BNF Gallica Agence Rol

Le Comité du Souvenir de la Pierre d’Haudroy

Les origines du Comité du Souvenir de la Victoire et de l’Armistice remontent à l’immédiat après-guerre, notamment grâce à l’implication d’André Daublain (1884-1965), officier d’artillerie durant la Grande Guerre plusieurs fois cité qui sera fait chevalier (1920) puis officier (1954) dans l’ordre national de la Légion d’Honneur. Président du Comité de la Pierre d’Haudroy, c’est lui qui sera à l’initiative du monument. Des statuts seront déposés en 1947 afin de pérenniser l’association veillant à l’entretien du monument de la Pierre d’Haudroy, et resserrer les liens de camaraderie entre les sociétés d’anciens combattants. Aujourd’hui présidé par Éric Wargnier, le Comité perpétue le souvenir de la Pierre d’Haudroy et l’Histoire qui y est attachée, en particulier à l’occasion des commémorations du centenaire du monument, le 9 novembre 2025.

La Pierre d’Haudroy provisoirement restaurée, le 17 novembre 1946 ©Arch. dép. Aisne

©Arch. dép. Aisne

Dès les lendemains de la Libération, le projet de voir s’élever à nouveau la Pierre d’Haudroy voit le jour sous l’impulsion du Comité de la Pierre d’Haudroy, alors présidé par le lieutenant-colonel Georges Hestres, avec le soutien de Pierre Schneiter (1905-1979), secrétaire d’État aux Affaires allemandes, tandis que le monument est provisoirement restauré.

S’appuyant sur le socle et les marches restées intactes, le nouveau monument est conçu par l’architecte Louis Rey (1885-1972), lui-même ancien combattant de la Grande Guerre ayant présidé à la reconstruction de la ville de Chauny en 1919. Il se compose de trois blocs de granit extraits et sculptés en Forêt-Noire, l’idée étant d’effectuer un monument identique à celui détruit, mais réalisé grâce aux dommages de guerre perçus. Approuvé par la commission départementale des Monuments commémoratifs, le 20 avril 1948, la reconstruction peut commencer. Le 14 novembre 1948, la Pierre d’Haudroy est ainsi à nouveau inaugurée devant des milliers de personnes, redevenant un lieu important des cérémonies commémoratives, et qui sera par ailleurs inscrite au titre des Monuments Historiques en 1997.

La Pierre d’Haudroy de nos jours

La villa Pasques de nos jours

La villa Pasques à La Capelle

Grande maison en briques et pierres blanches de parement, la villa Pasques fut bâtie en 1900 et doit son nom à son propriétaire, le notaire Georges Pasques. Kommandantur de La Capelle durant l’occupation de 1914-1918, c’est là que la délégation allemande fut reçue le 7 novembre 1918. Transformée en lieu de mémoire en 2008 à l’initiative de la municipalité de La Capelle et du Conseil départemental de l’Aisne, on peut y découvrir (sur rendez-vous ou lors des Journées européennes du patrimoine) une scénographie pédagogique déployée dans les deux pièces restaurées, expliquant ce qui s'est passé le 7 novembre 1918 et rappelant l’histoire de ce lieu, de la Pierre d’Haudroy et de l’armistice.