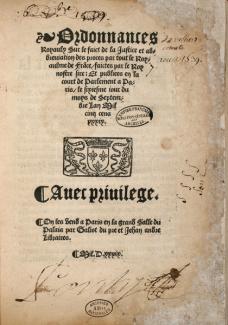

Ce texte est toujours en vigueur en ce qui concerne l’article 111, celui pour lequel elle est restée célèbre et qui stipule que : « nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement ».

De là à voir dans cette Ordonnance l’acte fondateur qui impose le français comme langue nationale, il n’y a qu’un pas et il faut bien reconnaître que c’est ainsi qu’elle est présentée depuis près de cinq siècles. Mais pour certains historiens, il y a là mystification. Charles Baud, doctorant à Paris II, relève que l’ordonnance de Villers-Cotterêts est composée de 192 articles, or seul l’article 111 parle de la langue française. Ce n’est donc qu’une infime partie d’un texte global dont la portée n’est en rien l’établissement du français comme langue nationale. La teneur de l’article 111 est en réalité d’ordre pratique. François 1er veut une justice plus efficace et plus rapide, dont les jugements ne puissent être remis en cause pour des questions d’interprétation comme cela arrivait trop souvent avec l’usage du latin. « Le français est mieux compris que le latin », souligne le linguiste Bernard Cerquiglini, « mais François 1er précise également que tous les textes doivent être clercs et entendibles, qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, le français devient dès lors la langue de la transparence. »

Alors non, l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne proclame pas solennellement le français langue du Royaume de France, elle n’impose pas son usage en littérature ou en correspondance, elle ne le réclame que pour le seul usage du droit. Se faisant, il faut bien reconnaître qu’elle charge la langue française d’une puissance inédite qui la destine à endosser un rôle de premier plan. Choisir le français comme langue du droit est tout sauf anecdotique. C’est investir cette langue de la mission suprême de rendre la justice, donc de dire ce qui est juste, de dire ce qui est vrai, de dire ce qui doit être dit, de la façon dont cela doit être dit, et pas autrement.